بقلم: أحمد حمدان

🔹 أخصائي علم النفس الإكلينيكي

🔹 باحث دكتوراة في علم النفس الاجتماعي السياسي الاقتصادي – جامعة ساراتوف الحكومية

🔹 هذه المقالة هي الأولى من سلسلة علمية مستندة إلى كتاب المؤلف: “نظريات الذكاء والتكوين العقلي – من العامل العام إلى نموذج CHC”، الطبعة الأولى

نظرية كاتل-هورن-كارول (CHC): من الفرضية العاملية إلى البنية التكاملية

لطالما شكّل مفهوم الذكاء واحدًا من أكثر المفاهيم النفسية إثارة للجدل، ليس بسبب غموضه فحسب، بل لأنه يتقاطع مع جوهر فهمنا للقدرات الإنسانية، والفروق الفردية، والتعلم، والأداء.

ومنذ بداية القرن العشرين، لم ينقطع الباحثون عن محاولة بناء نماذج تُفسّر بنية الذكاء وتحدّد مكوناته.

نظرية CHC، التي باتت اليوم المرجع الأشمل في هذا المجال، لم تكن وليدة لحظة، بل نتيجة اندماج ثلاث مدارس فكرية كبرى، ساهمت في إعادة رسم خريطة الذكاء من جديد.

وهذه المقالة الأولى من سلسلة مقالات علمية تحليلية، تستند إلى كتاب:

📘 “نظريات الذكاء والتكوين العقلي: من العامل العام إلى نموذج CHC”،

الذي حاولت فيه توثيق وتحليل تطور البنية النظرية للذكاء من جذورها الأولى، وحتى التعديلات البنيوية التي اقترحها ماكغرو وشنايدر.

من العامل العام إلى البنية الهرمية

بدأت الفرضية العاملية مع “سبيرمان” الذي افترض وجود عامل عام (g) يحكم الأداء في جميع المهام العقلية.

لكن سرعان ما أظهرت التحليلات العاملية أن الأداء العقلي لا يُختزل بعامل وحيد، بل يتفرع إلى مكونات أكثر دقة، ما مهّد لظهور نظريات متعددة العوامل.

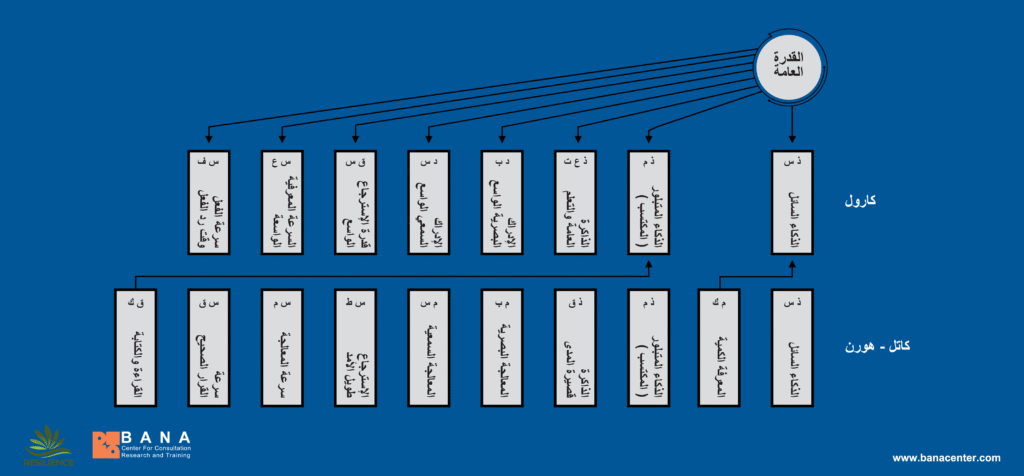

وجاءت نظرية CHC لتجمع مابين

نظرية السائل والمتبلور (كاتل وهورن) ونظرية الطبقات الثلاثة (كارول)

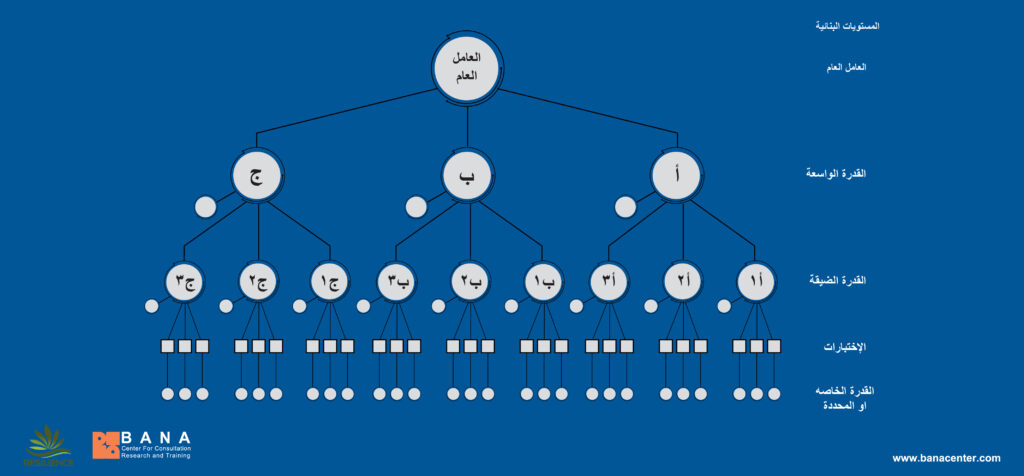

في نموذج هرمي ثلاثي المستويات:

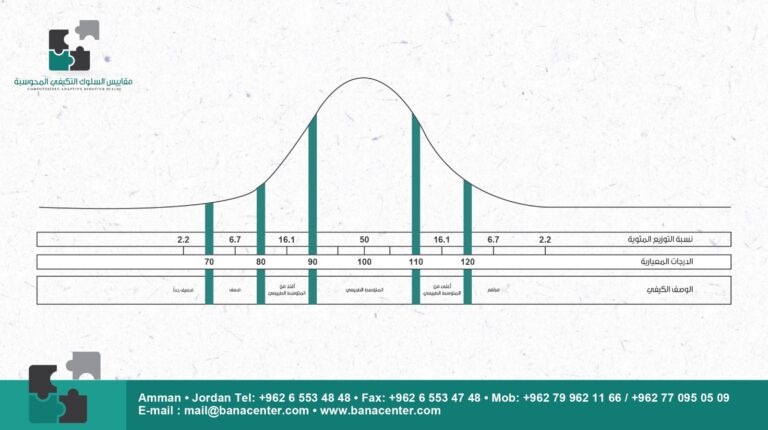

- الذكاء العام (g) – القمة

- القدرات الواسعة (Broad Abilities) – الوسط

- القدرات الضيقة (Narrow Abilities) – القاعدة

هذا النموذج لم يكن مجرد دمج رياضي أو توصيف لغوي، بل إعادة تشكيل معرفي لمفهوم الذكاء نفسه، باعتباره بنية ديناميكية متعددة الطبقات، تتداخل فيها العمليات المعرفية مع الخبرات المكتسبة، والوظائف الحسية والحركية.

أهمية النظرية: من التفسير إلى التدخّل

إن ما جعل CHC نموذجًا ثوريًا في علم النفس ليس بنيته الهرمية فحسب، بل قدرته على:

التفسير السببي للفروق الفردية في الأداء.

توجيه إجراءات التقييم النفسي والتربوي والإكلينيكي.

تصميم اختبارات تقيس الذكاء بمستويات متعددة، من غير اللفظي إلى الأكاديمي.

التعامل مع تشخيص الاضطرابات المعرفية، النمائية، أو اللغوية بطريقة أكثر دقة من النماذج السابقة.

أضف إلى ذلك أن النموذج فتح المجال أمام مقنّنين وباحثين في البيئات غير الغربية لإعادة بناء أدوات القياس وفقًا للهياكل المعرفية الأكثر اتساقًا ثقافيًا، كما في النسخة العربية لمقياس لايتر-AV3، التي أعدّدناها استنادًا إلى التكوين البنائي الحديث للنظرية.

هذه المقالة هي الأولى ضمن سلسلة مقالات تحليلية تستند إلى كتاب:

📘 “نظريات الذكاء والتكوين العقلي – من العامل العام إلى نموذج CHC”

✍ تأليف: أحمد حمدان – الطبعة الأولى، 2025.

🔸 في المقالة القادمة، سنستعرض الجيل الأول من نموذج CHC كما ورد في أعمال كاتل، هورن، وكارول، مع تحليل للبنية الهرمية الأصلية التي ضمّت عشر قدرات معرفية واسعة، والقدرات الضيقة المنبثقة عنها.

📝 المقالة ستكون بقلم:

د. سامية محمدخير جبري

🔹 أخصائي الإرشاد والصحة النفسية

وستتناول بالشرح والتحليل:

البنية المفاهيمية للجيل الأول

أهم القدرات المعرفية في النموذج الأولي

التحديات التي مهدت لظهور الجيل الثاني من النموذج

📍 تابعونا لقراءة المقالة التالية في هذه السلسلة المتخصصة

توثيق علمي

هذه المقالة تستند إلى تحليل بنيوي مفصّل وارد في: كتاب

📘 “نظريات الذكاء والتكوين العقلي: من العامل العام إلى نموذج CHC”

✍ أحمد حمدان – الطبعة الأولى – 2025

ويضم هذا المرجع تسلسلًا تاريخيًا وفلسفيًا ونموذجيًا لتطور نظرية الذكاء، ويُعدّ أول كتاب عربي متخصص يدمج النظرية بعين الممارسة الإكلينيكية والقياس المعرفي.